大学情報

【子ども発達学科】~イベント情報~ 2026.1.9更新

【子ども発達学科】クリスマスコンサート@やないづこども園

2025年12月25日(木) 10:30~11:00

岐阜市の認定こども園、やないづこども園様から今年度もご依頼をいただき、子ども発達学科1年生の有志5名と4年生の有志5名、そして教員でクリスマスコンサートを開催させていただきました。 新しい園舎に移られて間もない中、木のぬくもりあふれる素晴らしい空間で、140名近くの全園児の皆さんと保育者の皆様との楽しくにぎやかな会となりました。

この日に向け帽子や飾りの製作やクリスマスの歌を歌うことを通して園児の皆さんの気持ちを高めてくださったこともあり、学生もそのパワーをたくさんいただきアドリブも続出で、なりきって演じることができました。あっという間の時間で名残惜しかったです。今年度も楽しさあふれるこのような機会をいただき御礼申し上げます。

子ども発達学科では、キャリア支援プログラムとして、このように学外での実践的な学びも大切にしています。様々な協働的な活動を通して、保育者や教員を目指す学生が生き生きと学ぶ姿を支え、一緒に創る喜びを感じる機会を大変ありがたく思っています。

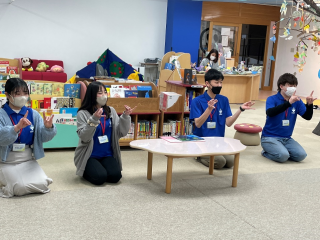

【子ども発達学科】クリスマスコンサート@羽島市子育て支援センター

2025年12月24日(水) 10:00~10:40

まさきこども園に併設される羽島市子育て支援センター様から、今年度もご依頼をいただき、子ども発達学科1年生の有志7名と教員でクリスマスコンサートを開催させていただきました。毎年ご好評いただき、今年は33組72名の未就園児親子がご参加くださる盛大な会となりました。

ただ演奏を聴いていただく会ではなく、お子さんと保護者様、そして私たちが一緒に音や音楽を楽しむ場となるように、学生主体で構成・演出を考え、練習を重ねていきました。子どもの歌やクリスマスソング等全12曲を、一緒に歌ったり楽器をならしたり、身体を動かしたりしながら、会場に集う皆で笑顔を交わし合い楽しい時間を過ごすことができました。このような貴重な機会をいただき心より御礼申し上げます。

子ども発達学科では、キャリア支援プログラムとして、このように学外での実践的な学びも大切にしています。脚本や楽器演奏、小物制作、ステージング、とりまとめ等、1つのステージをつくるうえで必要な様々な協働的な活動を通して、さらに学びを深めた学生の姿に喜びを感じるとともに、これからの期待も膨らむところです。

【子ども発達学科】フィールドワークⅡ『聖徳保育園訪問』

令和7年10月9日(木)午前中(9:50~12:00)。

フィールドワークⅡの授業で、岐阜市大門町の聖徳保育園に子ども発達学科1年生の31名が訪問させてもらいました。

園長先生の講話の後、園内を見学させてもらい、各年齢児の12クラスに2,3人ずつ入らせていただき、子どもと直に触れあい遊ばせていただくことができました。

3歳児のクラスに入った学生は、鬼ごっこを一緒にやり、「久しぶりに走った。子どもたちの体力に負けた」「子どもたちが懐いてくれて楽しかった」などと感想を述べていました。

40分ほど子どもたちと触れ合い、子どもたちと学生は別れを惜しんでいました。この後、副主任の先生やベテラン保育士の話を聞かせていただき、仕事のやりがいや楽しさ、苦労などを話していただきました。「大勢の子どもが寄ってきたとき、どのようにここに対応したらよいか」や「各年齢児の遊びの内容はどのように決めておられるのか」など活発に質問ができていました。

今後も授業内外で幼稚園教諭・保育士を目指す学生が直接子どもと触れ合える体験活動を多くもてるよう各幼稚園や保育所と連携を深めていきたいと考えます。

【子ども発達学科】保育キャリア演習 「第3回 ふれあい遊び」

令和7年6月19日(木)午前中(10:00~11:30)

各務原市那加中央保育所にて子ども発達学科2年生「保育キャリア演習」として園児たちと3回目のふれあい遊びをしました。

学生はこれまでと同じクラスに入らせていただき、2回目の実践の反省を生かした内容で取り組んでいました。2歳児には「風船遊び」3歳児には「野菜スタンプ」「サーキット遊び」4歳児には「しっぽ取り」「ボール運びリレー」「風船バレー」5歳児には「的あて」「貨物列車」「ペットボトルボーリング」など、様々な遊びを考え準備していきました。

予定していた野菜スタンプのスタンプ台が届かず急遽絵の具にしたり、空気砲をドライアイスでやろうとしたらうまくいかず、線香の煙は無理と判断し断念したりと思い通りにいかないこともありましたが、どの年齢児も学生たちを慕ってくれて、楽しく生き生きと遊ぶ姿に学生が元気をもらっていました。

那加中央保育所での3回の訪問を通して、学生は子どもたちの年齢ごとの発達や実態を学ぶことができ、どうかかわっていったらよいか実体験から学ぶことができました。2年生の年度末に行く保育実習でもこの経験をぜひ生かしてほしいと思います。

尚、本実践は10月の大学祭でのキッズコーナーでも行いたいと考えています。

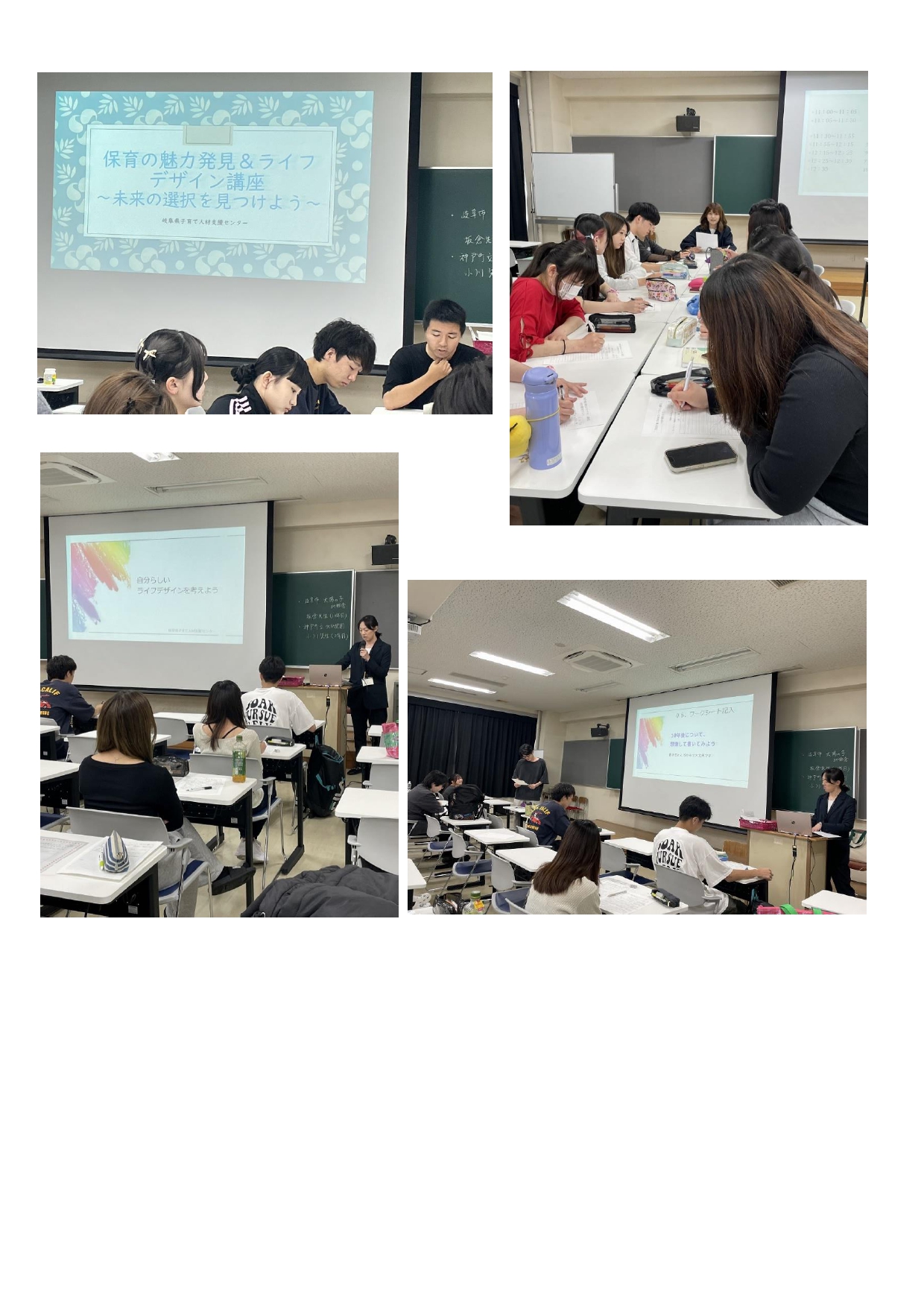

【子ども発達学科】『保育の魅力発見&ライフデザイン講座』~未来の選択を見つけよう~

令和7年6月9日(月)午前中(11:00~12:30)

東キャンパス404教室にて、岐阜県子育て人材支援センター共催による『保育の魅力発見&ライフデザイン講座』~未来の選択を見つけよう~が開催されました。

子ども発達学科2年生を対象に本学卒業生で現職の保育士2名が来校し、保育士の仕事の魅力、やりがい、大変さ、学生のうちにやっておくべきこと等についてお話ししてくださいました。10年目の民間の小規模保育所で働く保育士と2年目の公立保育所で働く保育士の生き生きとしたリアリティーのある話に学生たちも真剣に耳を傾けていました。「遊びの中でルールを守ってくれない子がいたらどういう指導をしたらいいですか?」などと質問も積極的にすることができ、学生の関心の高さがうかがわれました。

また、今年度から「ライフデザイン講座」ということで、自分の人生設計についても「10年後の仕事や生活について」「家族や友人とのかかわり方について」「趣味やチャレンジしたいことについて」などの視点で考える時間もありました。

学生のコメントからは「将来自分はどんな園で働きたいのか、何を大事にしていくのかを考えながら聞くことができました」「自分が持っている保育士のイメージとは違った面を教えてもらうことができた。保育士は唯一笑顔が絶えない職業ということを知りました」「保育士は素敵な職業なんだと改めて話を聞いて感じることができました」などがありました。

2名の保育士さんの生き生きとした熱意ある話しぶりに、保育士志望の学生はさらにやる気を高め、そうでない学生は自分の将来を考える大変有意義な時間となりました。

【子ども発達学科】保育キャリア演習

令和7年5月22日(木)午前中(10:00~11:30)

各務原市那加中央保育所にて子ども発達学科2年生「保育キャリア演習」として園児たちと触れ合い遊びをしました。

昨年度から新しく開講された科目で、保育士や幼稚園教諭を目指す学生が実習に行く前に園児たちと触れ合い、一緒に遊ぶ活動を通して保育の楽しさや魅力を体験することが目的です。第1回目は4月24日(木)で子どもたちの遠足に付き添いました。

今回は2回目で2~5歳児のクラスに3~5人ずつの各グループで学生が考えた遊びを行いました。「くるくるコマ作り」「雷ゲーム」「じゃんけん列車」「猛獣がり」「爆弾ゲーム」「新聞じゃんけん」など年齢に合わせた遊びを楽しく行うことができました。学生のコメントには「子どもたちが楽しんでくれてよかった。かわいかった」「戸惑ってしまう場面もあったけど、自分たちで考えて進めることができた」「宝探しのゲームは教室を荒らしてしまい、申し訳なかった。もう少し細かいルール作りをしておけばよかった」「たった1時間の保育でもすごく疲れたから、1日中見ている先生たちはすごいと思った」など子どもが喜んでくれたことはよかったものの実際にやってみると想定外のことが出てききたり、先生たちの大変さに気付いたりと多くを学ぶことができていました。

次回は6月19日(木)を予定しています。

【子ども発達学科】保育キャリア演習

令和7年4月24日(木)午前中(10:00~11:30)

各務原市那加中央保育所にて子ども発達学科2年生「保育キャリア演習」として園児たちと触れ合い遊びをしました。

昨年度から新しく開講された科目で、保育士や幼稚園教諭を目指す学生が実習に行く前に園児たちと触れ合い、一緒に遊ぶ活動を通して保育の楽しさや魅力を体験することが目的です。第1回目は4月24日(木)で子どもたちの遠足に付き添いました。

2,3歳児は各務原市体育館の外庭で木の葉やドングリ遊びをしていました。

4歳児は那加中学校のビオトープを見学に行き、カモやホタルのお宿をのぞいたりしていました。

5歳児は学びの森まで歩いていき、そこで草の斜面を段ボールやそりで滑って遊んでいました。草の斜面は滑りが悪かったため、学生がおんぶして上り下りする姿もありました。

学生は1年生の「フィールドワークⅡ」以来の保育園児との外遊びで「楽しかった」「すごく体力を消耗した」「歩いてる途中はもう疲れたと言っていた子どもが学びの森に着いたとたん走り出して遊んでいてびっくりした」とそれぞれに感想を述べていました。

次回は5月22日(木)に各年齢児に向けて遊びを考え実践する計画です。

【子ども発達学科】保育のあふれる魅力 ~幼稚園園長先生による出前講座

子ども発達学科では、子どもにかかわる仕事の一つである保育者を目指す学生たちが学んでいます。今回は、2月に初めての実習を控える2年生の学生を対象に、岐阜県私立幼稚園連合会様のお力添えで3名の園長先生による3つのテーマについてのご高話をいただきました。3名の先生方からの語りからは、子どもはもちろんのこと保育者も保護者も、そして保育者を目指す学生のこともとても温かく大切に思ってくださることがひしひしと伝わり、大変心が動かされました。以下に学生の学びの一部を紹介させていただき、お礼とさせていただきます。貴重な時間をありがとうございました。

〇私立幼稚園の働き方について:笠松双葉幼稚園園長 志智昭良先生より

居残りや家に仕事を持ち帰り、壁面や指導案などを考えて自分の時間があまりないのかなと思っていた。けれど仕事の明確化によりメリハリを持って仕事に取り組めることができ他の保育士同士との仕事の共有によって仕事の分担ができる。また保育士同士での会話が増えることで1人で抱えてしまったり悩んで不適切保育のきっかけを防ぐこともできるのではないかと考えた。

〇保育者の魅力について:旭ヶ丘幼稚園園長 沼田明義先生より

一生懸命過ごした毎日は周りの人に伝わって巡り巡って自分に返ってくるという話が特に印象に残った。失敗するかもしれないと思っても一生懸命やれば、誰かが見ているし、それが最後には自分に返ってくるから、まずはやろうとすることが大切だと学んだ。

〇子どもの魅力について:若葉第三幼稚園園長 杉山令耕先生より

表面上では叱られる様なことをする子どもでも、その子それぞれの思いがありそれを尊重する事が大切という話が印象に残った。

保育士の最初の感情だけで子どもを叱るのではなく、まず子どもの思いを聞きその気持ちを受け止め、尊重することが大切なことを学んだ。

【子ども発達学科】フィールドワークⅡ『聖徳保育園訪問』

令和6年10月10日(木)午前中(9:50~12:00)

フィールドワークⅡの授業で、岐阜市大門町の聖徳保育園に子ども発達学科1年生の36名が訪問させてもらいました。

園長先生の講話の後、園内を見学させてもらい、各年齢児の14クラスに2,3人ずつ入らせていただき、子どもと直に触れあい遊ばせていただくことができました。

3歳児のクラスに入った学生は、鬼ごっこを一緒にやり、「久しぶりに走った。子どもたちの体力に負けた」「子どもたちが懐いてくれて楽しかった」などと感想を述べていました。

40分ほど子どもたちと触れ合い、子どもたちと学生は別れを惜しんでいました。この後、副主任の先生やベテラン保育士の話を聞かせていただき、仕事のやりがいや楽しさ、苦労などを話していただきました。「大勢の子どもが寄ってきたとき、どのようにここに対応したらよいか」や「給料に見合った仕事と感じているか」など活発に質問ができていました。

岐阜県保育士・保育所支援センターのサポートもあり、存分に活動させてもらえたことに感謝したいと思います。今後も授業内外で幼稚園教諭・保育士を目指す学生が直接子どもと触れ合える体験活動を多くもてるよう岐阜県保育士・保育所支援センターと連携を深めていきたいと考えます。

【子ども発達学科】保育キャリア演習(7月4日)

令和6年7月4日(木)午前中(10:00~11:30)

各務原市那加中央保育所にて子ども発達学科2年生が「保育キャリア演習」として3回目の園児たちとの触れ合い遊びをしました。

今回は3回目ということで、学生は2回目と同じクラスにそれぞれ入り、先回の実践の反省や気付きを基に新たな遊びに挑戦しました。3歳児に「玉入れ」の玉や袋を用意して行ったり、「魚釣りゲーム」の釣り竿や魚の形に切った画用紙を用意し、魚に色を塗ってもらったりしました。4歳児には「的あてゲーム」のかわいいキャラクターの絵を描いた的や球を用意して行ったり、七夕にちなんで星形の画用紙を切って用意し、絵を描いてもらったりして「星のペンダントつくり」を行ったりしていました。5歳児には「名探偵ゲーム」と称してクイズを行ったり、「なんでもバスケット」や「ハンカチ落とし」などのゲームを行ったりしました。

学生は「子どもが遊びに引き込まれるように『知ってるかな』と確認して説明したり、大きな声でゆっくりはきはきと話すことができた。クイズゲームが早く終わってしまったけれど、臨機応変に対応して30分楽しく遊ぶことができた」など少しずつ自信をもって子どもと接することができていました。担任の先生方にも、「魚釣りゲームでクリップなど扱うときは誤飲に気を付けなければいけない」など助言をしていただきました。

今回現場で学ばせていただいたことを今後の実習や大学祭で子発2年が行う模擬店「チーム子発 集まれキッズ!!」において生かせることを期待しています。

【子ども発達学科】保育キャリア演習

令和6年5月23日(木)午前中(10:00~11:30)

各務原市那加中央保育所にて子ども発達学科2年生「保育キャリア演習」として園児たちと触れ合い遊びをしました。

今年度から新しく開講された科目で、保育士や幼稚園教諭を目指す学生が実習に行く前に園児たちと触れ合い、一緒に遊ぶ活動を通して保育の楽しさや魅力を体験することが目的です。第1回目は4月25日(木)で子どもたちの遠足に付き添いました。今回は2回目で3~5歳児のクラスに3人ずつの各グループで学生が考えた遊びを行いました。「忍者ごっこ」「進化ゲーム」「じゃんけん列車」「転がしドッジ」「爆弾ゲーム」など年齢に合わせた遊びを楽しく行うことができました。学生のコメントには「子どもたちが楽しんでくれてよかった」「園の先生に助けてもらう場面もあったけど、基本的に自分たちで進めることができた」「次回は先生たちのフォローがなくてもうまく進められるようにしたい」「実際にやってみると音楽が止まるたびにワーッとなって質問どころじゃなくなってしまった」など子どもが喜んでくれたことはよかったものの実際にやってみると想定外のことが出てきて、次回の課題も見出すことができていました。

次回は7月4日(木)を予定しています。

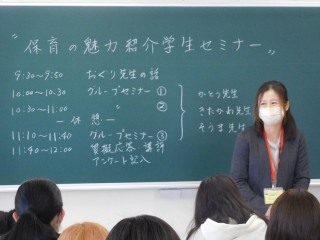

【子ども発達学科】保育の魅力紹介学生セミナー開催

令和6年5月20日(月)午前中(11:00~12:30)

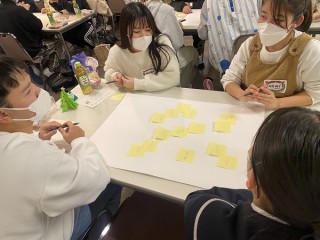

東キャンパス404教室にて岐阜県保育士・保育所支援センター共催による「保育の魅力学生紹介セミナー」が行われました。

子ども発達学科2年生を対象にベテラン1名と若手2名の現職の保育士が来校し、保育士の仕事の魅力、やりがい、大変さ、学生のうちにやっておくべきこと等についてお話ししてくださいました。学生のコメントには「将来自分はどんな園で働きたいのか、何を大事にしていくのかを考えながら聞くことができました」「自分が持っている保育士のイメージとは違った面を教えてもらうことができた。保育士は唯一笑顔が絶えない職業ということを知りました」「保育士は素敵な職業なんだと改めて話を聞いて感じることができました」などがありました。

3名の保育士さんたちの生き生きとした熱意ある話しぶりに、保育士志望の学生はさらにやる気を高め、迷っていた学生は改めて保育士志望へと気持ちが傾いてきた様子でした。

【子ども発達学科・総合福祉学科】 楽しく学ぶ教師の指導力 ~岐阜県教育委員会『ぎふ教師養成塾』を開催~

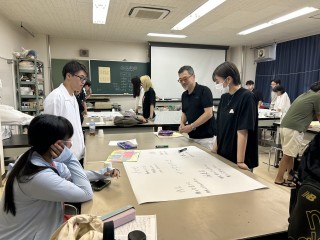

2023年12月12日(火) 岐阜県教育委員会教育研修課による『ぎふ教師養成塾』が本学にて開催されました。小・中・高等学校・特別支援学校の教員免許を取得して教員になりたいと学修に取り組んでいる36名の学生(子ども発達学科34名、総合福祉学科2名)が参加しました。『ぎふ教師養成塾』は教職員の研修を主な担当としている県教育委員会教育研修課が主管する事業で、教師を目指す学生にその魅力を伝え、実践的な指導力を身に付けてもらうことを願って開催しています。

当日は、教育研修課 中西史子研修企画監、和泉宏紀課長補佐、青木昌也課長補佐、特別支援教育課 丹羽宏樹係長 の先生方にご指導いただきました。当日は「教育現場での対応力を身に付けるためのスキルアップ演習」として、1 算数・数学科の指導を通して、児童生徒への指導・支援の方法を学ぶ演習 2 学級生活の1場面を切り取って、児童生徒への学級担任としての関わりを学ぶ演習 を行いました。両演習を通して、児童理解の大切さ、一人一人の実態や事情を把握しつつ子どもたちが主体的に合意形成を図る学級経営のあり方を学ぶことができました。

参加後の感想に学生から、「グループで話し合ったり、実際に教具を使って考えてみたりと実践的な講義でとても楽しく学ぶことができました」「子どもの立場で考えることができたし、担任になった時どうするかなども考えることができたのでよかった」「グループなど集合型の学修にすることで、自分の意見を周りの人と共有出来たり、こんな意見もあるんだと他の人の意見を自分に取り入れたりすることができた」「あなたが先生だったらどうする?というようになんとなく分かってはいるけど上手く言葉に表せないことなど多かったですが、様々な意見を聞けてよい経験になりました」など、充実した声がほとんどの学生から聞くことが来ました。

学生さんの【始めは難しそうだと思ったが、参加してみるととても楽しくて、次回も是非参加したいと思いました】という期待に応えて来年度も開催を計画しています。

【子ども発達学科】 クリスマスコンサート@柳津東保育園

2023年12月25日(月) 10:00~11:15

岐阜市の柳津東保育園様からのご依頼で、子ども発達学科1年生・2年生の有志9名と教員でクリスマスコンサートを開催させていただきました。第1部は未満児クラスのみなさん約50名、第2部は3~5歳児の約80名の園児の皆さんと先生方、サンタクロース&トナカイがご参加くださいました。園児の皆さんは、音楽に合わせて身体を動かしたり手をたたいたり、じっと楽器や演奏者を見つめたり、歌ったり、本当にかわいらしく素敵な姿をたくさん見せてくれ、演奏者としてもうれしくなって笑顔いっぱいの時間となりました。先生方も子どもたちを導かれながら、そしてご自身も笑顔で楽しそうにご参加くださり会場中があたたかな雰囲気に包まれました。

今回の対象は、園生活を過ごす園児さんです。さらに、未満児さんと以上児さんの2公演。さらに、サンタさんがやってくる!?という連携ステージでした。さらに、直前に楽器が破損するというトラブルもあった中、学生らは、できることは何かを話し合い、試行し見事にまとめ上げてステージを創り上げていました。ただただ感心し頼もしく感じました。素晴らしい仲間の集まる子ども発達学科です!主体的に自らの世界を広げる学生の輪がもっと広がることを期待しています。

子ども発達学科では、キャリア支援プログラムとして、このように学外での実践的な学びも大切にしています。脚本や楽器演奏、小物制作、ステージング、とりまとめ等、1つのステージをつくるうえで必要な様々な協働的な活動を通して、実際に幼児の前に立たせていただき、直接反応見て感じることのできる場はこの上ない学びの場です。このような機会をいただけたことに、こころより御礼申し上げます。

【子ども発達学科】クリスマスコンサート@子育て支援センター

2023年12月20日(水) 9:45~11:15

まさきこども園に併設される羽島市子育て支援センター様からのご依頼で、子ども発達学科1年生・2年生の有志9名と教員でクリスマスコンサートを開催させていただきました。第1部は20組45名、第2部は15組35名のの未就園児親子がご参加くださる盛大な会となりました。

昨年度の会にご好評をいただいたことから今年もご依頼を受け、学生らは、より主体性を増して準備を進めていました。ジブリメドレー、子どもの歌、クリスマスソング等を用いて、一緒に歌ったり楽器をならしたり、身体を動かしたりしながら音や音楽を存分に楽しんでいただけました。私たちも、子どもたちと保護者の皆様の笑顔やお話の世界に入りこむ姿、身体を揺らしなが歌ったり手をたたいてくださる姿と呼応して、より楽しさや温かさの増した空間を感じることができました。保護者の方からは、ストーリー仕立ての楽しさ、選曲の絶妙さ等、感動したとのお言葉もいただきました。園の先生からは、パフォーマンスをしながらも子どもの言葉や様子を受け止め対応する姿、学生同士の結びつきの強さなどお褒めいただきました。このような機会をいただき御礼申し上げます。

子ども発達学科では、キャリア支援プログラムとして、このように学外での実践的な学びも大切にしています。脚本や楽器演奏、小物制作、ステージング、とりまとめ等、1つのステージをつくるうえで必要な様々な協働的な活動を通して、さらに学びを深めた学生の姿に喜びを感じるとともに、これからの期待も膨らむところです。

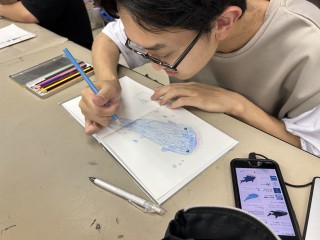

【子ども発達学科】集中講義「認定絵本士養成講座」を開催しました

8月7日から9日までの3日間、絵本作家の美濃岡亮介先生と童心社編集長橋口英二郎先生による集中講座が開催されました。講座開設3年目となる今回は、1年生から3年生までの11名、さらに科目等履修生1名と現役保育士の聴講生1名を加えた計13名の受講生を対象に行われました。自分の名前の由来をテーマにした絵本制作を通して、絵本の構造やストーリーの組み立て方、表現のポイントを学びました。3日目にはそれぞれの絵本を発表し、美濃岡先生と橋口先生の両名から温かい講評をしていただきました。丸一日通した授業を3日間続け、学生たちにも疲労感がありましたが、それを上回る達成感を感じたことでしょう。最後には美濃岡先生による似顔絵のプレゼントもあり、忘れ難い3日間となりました。

【子ども発達学科】親子のワークショップinカラフルタウンを開催しました。

令和5年7月22日岐阜市柳津町の大型商業施設カラフルタウン岐阜にて、本年度2度目となる子ども発達学科主催親子のワークショップinカラフルタウンを開催しました。

夏休み初日とあって多くの親子に参加して頂きました。特に午後は多くの参加者がありました。内容は『木片でつくろう!』で、いろんな形の木片をボンドでつなげて形をつくり、絵の具や小枝で装飾をしました。自分の家や、飼い犬などをいきいきとした顔でつくる子ども達に寄り添いながら、学生たちも子どもと関わることの喜びを感じているようでした。

子ども発達学科では、このような活動を通して、地域の子育て支援に貢献すること、学生の実践力のアップを目指しています。

【子ども発達学科】生の授業でこそ学べる小学校教育 ≪ 道徳科授業参観 ≫

令和5年6月27日(火)子ども発達学科の「教育実習指導Ⅰ(小学校)」では、小学校教育実習を希望する3年生に、学校現場での授業を参観し、生の授業を通して小学校教育のよさを味わってもらうため学外授業を実施しています。

今年度は、各務原市立川島小学校を訪問し道徳科の授業を参観しました。公開された授業は、2年生 題材名「およげない りすさん」 内容項目「公正・公平・社会正義」で梶田弥生先生が授業されました。資料は泳げないことで仲間外れにされたリスさんを、どうすれば一緒に遊べるか考えるカメさんや他の動物たちの姿を通して、違いがあっても誰にでも公平に接しようとする心に気付かせる内容です。

授業を参観して学生は「大学の授業で指導案をつくり、模擬授業は経験しましたが、それだけでは得ることのできない空気感や生の先生・児童の姿を感じ取ることができました。」「梶田先生の授業の進め方に驚きました。資料を紙芝居風に読んだり、役割演技(ロールプレイ)を十分行ったりして、2年生の子どもたちが集中して授業に取り組み、どの子も道徳的価値を理解することができるように工夫してみえました。」「児童の皆さんは、先生のどの発問にも多く反応し、周りの友達同士で関わり合ったりして意欲的な参加がみられました。」など、道徳科の授業の特質を理解した参観をしていました。

授業後は、河合洋尚校長先生から「川島小学校の道徳教育」について講話を受けました。そこでは、学校では「学校の教育目標」や「月ごとの目標」が設定され、その目標と授業や生活面での指導が結び付けられ目標の具現がはかられていること、本時の梶田先生が笑顔で明るく授業中児童に接してみえたのも学校の教育目標を意識して日頃から取り組んで見えることなど、学校教育が目標に向かって一貫性をもって営まれていることを感じ取ることができました。

どの学生も本年9月前後より教育実習に取り組みますが、授業や学校経営について多くのことを学ぶことができ、「今回見学したことをこれからの教育実習に活かしていきたい。」「自分自身、大学での勉強をより頑張って、先生方のような教師になれるようにしたい。」というように、今後の目標や夢を一層明確にすることができました。

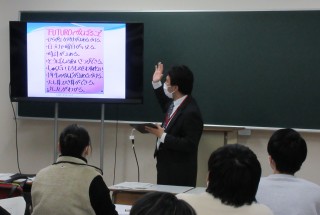

【子ども発達学科】 教師になりたいあなたをバックアップ 【ぎふ教師塾】開催

令和5年6月27日(火)子ども発達学科では、小学校や特別支援学校の教員を目指す学生を対象に、岐阜県教育委員会教育研修課とコラボして『清流の国 ぎふ教師養成塾』という教師を目指す学生向けの研修に参加しています。今回は、子ども発達学科3年生・4年生の希望学生26名が参加しました。

当日は、岐阜県の教員採用を担当する義務教育課浅井孝彦教育主管、採用された初任者教員の研修などを担当する教育研修課の棚橋武司教育研修課長、中西史子研修企画監、研修企画課の今井則雄課長補佐、和泉宏紀課長補佐の5名の方に指導していただきました。

義務教育課より、岐阜県の教員採用における様々な配慮事項や他県にないメリットなどについて説明を受け、学生は「教師になった時、遠隔地に配属されるのではと不安がありましたが、若手に優しい人事配置と人材育成が整っていると聞いて安心しました」「新任で学校に入った時しっかりしたサポートがあり魅力に感じました。私は先生になりたいけど【ブラック】ではと思っていましたが、勤務時間や休暇取得など家庭を築いても働きやすい職場だと感じました」と、今までのイメージとは異なる近年の学校現場の状況を知ることができました。

教育研修課からは、学校での具体的な生活場面をもとにした児童生徒への指導・支援について学びました。今回は「トイレのスリッパをきれいに並べる子どもをどのように価値づけるか」という事例でグループ協議を行いました。学生は3年4年それぞれ数人のグループで意見交流を行いました。「各グループで様々な意見が出る中、先輩グループからは道徳科の授業の活用や学級通信の利用などのアイデアが提案されたり、全体に話すときにはその対象となる児童の了解を得ることも必要であることも指摘されていました。流石だなあと感じました。」「今回の事例などで得たことをこれからの教育実習で実際に体験し、自分の指導力向上に役立てたいと思いました。」など、子どもの前に立つ自分をイメージした感想をもつことができました。

今後は、個別に配信される動画による研修を受講し、さらに実践力を高めることになります。本学では、教育の実践的な指導力を高めるために今後も県教育委員会や市町村教育委員会と連携した取り組みを進めていきます。

【子ども発達学科】保育の魅力紹介学生セミナー開催

令和5年6月20日(火)午前中(9:20~10:50)東キャンパス520教室にて岐阜県保育士・保育所支援センター共催による「保育の魅力学生紹介セミナー」が行われました。

子ども発達学科2,3年生を対象にベテラン1名と若手2名(本学出身)の現職の保育士が来校し、保育士の仕事の魅力、やりがい、大変さ、学生のうちにやっておくべきこと等についてお話ししてくださいました。

3名の保育士さんたちの生き生きとした熱意ある話しぶりに、保育士志望の学生はさらにやる気を高め、迷っていた学生は改めて保育士志望へと気持ちが傾いてきた様子でした。

【子ども発達学科】 親子のワークショップinカラフルタウンを開催しました。

令和5年4月22日岐阜市柳津町の大型商業施設カラフルタウン岐阜にて、子ども発達学科主催親子のワークショップinカラフルタウンを3年ぶりに開催しました。

午前の部、午後の部と2部の開催で、多くの親子に参加して頂き大盛況となりました。活動内容は『宝石みたいな石けんをつくろう』。石けんの素であるグリセリンソープを電子レンジで溶かし、シリコンの型に流し込んで自分だけのオリジナル石けんを作りました。2年生、3年生、4年生から合計10名の学生が参加し、子どもや親と関わりました。出来上がった石けんを小型ライトの上に乗せるとまるで宝石のようにキラキラと光って見えます。子ども達のうれしそうな表情に接しながら、学生たちも子どもと関わる仕事の喜びを感じたようでした。

【子ども発達学科】東海第一幼稚園でのフィールドワーク実施!

子ども発達学科では、教育機関や保育施設、地域ボランティア現場等での参与観察を通して、子どもに関わる様々な環境の実態や違いを体験し、講義等での学びをより充実させたり、将来像を考えたりする経験となることを期待し、1年次前期に「子どもフィールドワークⅠ」後期に「子どもフィールドワークⅡ」を設定しています。

本日は、第1回目のフィールドワークとして、東海学院大学付属東海第一幼稚園にお邪魔しました。学生は、快晴の空のもと、広い園庭で思い思いの遊びを楽しむ子どもたちに声をかけられ一緒に外遊びを体験しました。遊具で遊んだり追いかけっこをしたりだけでなく、園児さんからたんぽぽの花のプレゼントをもらったり、髪や指をお花で飾ってもらったり、日差しだけではない温かさがありました。また、各教室での活動も参観させていただき、年少・年中・年長の心身の発達のつながりや、保育者の言葉がけや働きかけの実際を学ばせていただきました。実際に目の前で見て肌で感じたこの体験は心動かされるものとなりました。先生方、園児の皆さん、貴重な時間をありがとうございました。

次回の授業では、各自の課題設定に即したまとめをクラスで共有し、さらに学びを深めます。そして、6月の特別支援学校、7月の小学校でのフィールドワークにつながることを期待します。

【子ども発達学科】オープンキャンパス『絵本の世界を楽しもう』 -本学初の認定絵本士と共にー

令和5年3月25日(土),26日(日)2日間にわたるオープンキャンパスの午後、絵本の森にて本学初となる認定絵本士の資格を取った学生による『絵本の世界を楽しもう』が行われました。

この資格は、岐阜県でも本学しか取れない貴重な資格で3年の実務経験を経て絵本専門士という資格につなげることができます。保育士や幼稚園教諭として就職するときや出版社、図書館等に就職するときにも強みになる資格です。プロの絵本作家の先生による講義も含め約1年半で資格を取ることができます。

今回その成果を発揮して新3年生の学生が手遊びも組み入れて絵本や紙芝居を見事に読んでくれました。学んだことを基に読み聞かせの方法やコツを高校生にも伝え、一緒に体験してもらうことができました。

【子ども発達学科】保育所でミュージカルを上演しました

1月17日、各務原市立那加中央保育所を訪問し、子ども発達学科の授業「子どもミュージカル」の成果である「ブレーメンの音楽隊」を鑑賞してもらいました。

この授業は、シナリオ作成、作詞、作曲、大道具・小道具など、全て学生主体で舞台を作っていくもので、今年度は、有名なグリム童話を原作に、子どもたちが楽しめるようにシナリオを書き、歌も、舞台や衣装も、保育所で上演できるように工夫して作り上げた、完全手づくりのミュージカルが完成しました。

本番前はちょっと緊張気味の学生たちでしたが、劇が始まれば、子どもたちとともに盛り上がっていき、泥棒たちを驚かす場面では、園児の皆さんと一緒になって大きな声で叫ぶと、泥棒たちは、びっくりして逃げ出していきました。

終演後は、見てくれた園児たちも、演じた学生たちも、ともに「楽しかった」と口々に言い、とても有意義な体験となりました。

子ども発達学科は、このような現場を体験する機会を大切に、実践的な授業を進めています。

【子ども発達学科】 子育て支援センターでのクリスマスコンサート

2022年12月21日(水) 9:45~11:15

まさきこども園に併設される羽島市子育て支援センターにて、子ども発達学科1年生の有志8名と教員でクリスマスコンサートを行ってきました。40組の未就園児親子と共に、ディズニーメドレー、子どもの歌、クリスマスソング等を用いて、一緒に歌ったり楽器をならしたり、身体を動かしたりしながら音や音楽を存分に楽しんでいただけました。どんな曲がいいのか、どのような流れで構成したらよいか、視覚的に何が必要か、どのような言葉を使うとよいのか等、試行錯誤の中で準備したステージは、子どもたちと保護者の皆様の笑顔やお話の世界に入りこむ姿、身体を揺らしなが歌ったり手をたたいてくださる姿と呼応して、より楽しさや温かさの増した空間となりました。

主任の先生からは、「楽しく素敵なステージで在園児の前でもお願いしたい」「学生さんの生き生きした姿、道具の工夫は、保育者の初心を思い出させてもらえた」など、お褒めのお言葉をたくさんいただきました。このような機会をいただき御礼申し上げます。

楽器演奏・編曲・小物制作・脚本・ステージング・とりまとめ等、学生の持つ様々な特技がかけ合わさり、生み出されるアイディアとステージを創り上げていく過程にはとてもワクワクさせられ、これからの期待も膨らみました。そして、私たちは来年も!と意気込んでいます♪

子ども発達学科では、このように子どもたちや保護者、保育施設の先生方と関わりながら授業での学びと実践を結びつけ、学びを深めていくことができる場を大切にしています。

ワークショップギャザリングvol.8に参加しました

2022年12月3日(土)に岐阜県美術館にて開催されましたぎふワークショップギャザリングvol.8に子ども発達学科1年生17名が参加しました。Vol.3から毎年参加しておりますが、今年はコロナ以前のように予約無しでの開催となり、多くの来場者がありました。子ども発達学科は、「深海ワールド」「クレヨン作り」「段ボール絵画」の3ブースを運営しました。多くの親子連れとの関わりを通して、学生たちも貴重な体験をした一日となりました。

県教育委員会とのコラボ企画~『ぎふ教師養成塾』で学ぶ児童生徒への指導~

2022年12月6日(火)

本学は、岐阜県教育委員会教育研修課が行う『清流の国 ぎふ教師養成塾』という岐阜県の小・中学校等の教師を目指す学生向けの研修に大学として参加しています。今回は、子ども発達学科2年生・3年生の希望学生26名が参加しました。

教育研修課の今井則雄課長補佐より学級経営について、梅村和由指導主事より特別支援教育についての実践的なご指導を受けました。特に、学級経営に関しては、「よりよい学級とは」「担任として忘れ物が気になる児童への対応はどうするとよいか」 特別支援教育に関しては、「教育の中での支援とは何か」「支援と甘えは何が違うのか」といった今後現場で出会うであろう問いに対して、学生は自らの経験や大学での学修を踏まえて積極的に意見を出し合い、教師としての心構えや一人一人の児童生徒に対する配慮のあり方を具体的に学ぶことができました。

学生からは「個別の対応をするべき支援とその周りの児童生徒の気持ちも見通した支援など、学級内での支援の塩梅を探すのが難しいと思いました。」「よい学級とは何か、どんな学級にしていきたいか、どうしたらそのような学級になるかなどの問いに対して、一つ一つ理由を付けて考えることができ、自分自身を見直すよい機会になった。今後は、先生と子と親との関係性について深く学びたいと思った。」など今後の大学での学修に対する自分なりの課題を明確にすることができたようです。

教師として出会うであろう様々な問いに対して「自分の中で答えを出すこと」「様々な手立ての根底にあるものは何かを考えること」すなわち、自分なりの教育観を確立することの大切さを2人の先生からは学ぶことができた研修となりました。今後は、2月以降配信される動画による研修を受講し、さらに実践力を高める決意をどの学生も抱くことができました。

小学校教育の今日的課題を学ぶ~ 外国人児童生徒への支援 ~

2022年11月29日(火)

本学開講科目「子どもサービスラーニング(令和5年度より子どもフィールドワークⅢ)」は、授業参観や現場の先生の講話など通して、小学校現場での教育の今日的な課題について実践的に学びを深めています。今回は、各務原市教育委員会学校教育課の青井宏樹先生を講師にお招きして「外国にルーツのある児童生徒の実態と指導体制」のテーマで、日本語指導が必要な外国人児童生徒に対して学校や行政はどのように取り組んでいるかを各務原市の「日本語初期指導教室(Futuro教室)」の実践や、青井先生の教育委員会での対応経験をもとに学修しました。

我が国における外国人児童生徒の現状や支援体制、Futuro教室での適応支援や日本語指導のための教材・カリキュラムの活用などを、実際の児童生徒への指導事例をもとに教えていただきました。学生からは「日本の学校で文化の違い、言語の違いもありつつ、不安を抱えながら学ぼうとする外国籍の児童が一定数いることが分かり、そうした子どもたちへの指導力なども磨いていく必要があると感じました。」「那加第二小では「日本語初期指導教室(Futuro)」を開き、日本語を話せない外国人児童生徒に日本語を教えている。学年の差はあまりなく、みんな必死に勉強している姿があった。そして、指導にも工夫がされていることが分かった。」「多文化共生の気持ちや態度は一人一人の意識が重要です。そうした態度を子どもたちにどのように教えるか、示すかは教育者の大切な役割だと感じました。」など、外国籍児童生徒への指導が学校教育にとって喫緊の課題であることを認識するとともに、これからの我が国の多文化共生社会創造の一翼を担う大切な営みであることを学ぶことができました。

本学では、学校現場での実践力を高めるために、教職カリキュラムの通常の内容に加えて、学校に勤務すれば出会うであろう様々な課題についても具体的に学びを深める機会を設けています。

フィールドワークⅡ『こども園訪問』

令和4年12月1日(木)午前中(9:20~12:20)。

フィールドワークⅡの授業で、岐阜市黒野こども園と各務原市前宮そらまちこども園の2か所に子ども発達学科1年生の各18名が訪問させてもらいました

それぞれのこども園では各年齢児のクラスに3,4人ずつ入らせていただき、子どもと直に触れあい遊ばせていただくことができました。

2歳児のクラスに入った学生は、終わりの時間が近づくと「時間が足りない。ずっと触れ合っていたい。小さい子と触れ合える仕事に就きたい」と率直な感想を述べていました。ずっと外で遊んであげていた学生は「疲れるし、大変だけど、子どもたちはかわいい。先生たちの大変さがよく分かった」とも言っていました。

1時間以上たっぷり子どもたちと触れ合い、子どもたちも学生もとても満足そうでした。これまでコロナ禍でなかなか子どもたちと直に触れ合う機会がもちにくかったですが、岐阜県保育士・保育所支援センターのサポートもあり、存分に活動させてもらえたことに感謝したいと思います。今後も授業内外で幼稚園教諭・保育士を目指す学生が直接子どもと触れ合える体験活動を多くもてるよう岐阜県保育士・保育所支援センターと連携を深めていきたいと考えます。

各務原市子育て支援課主催「カフェ・ほいく」が本学にて開催されました!

各務原市子育て応援課主催の「カフェ・ほいく」が11月28日、本学西キャンパス食堂「ラサンテ・トーカイ」にて開催されました。各務原市職員としての市内に勤務する現役保育士7名と市内の保育士を志す高校生4名、そして本学子ども発達学科と短期大学部幼児教育学科の学生15名が一堂に会し、交流しました。

最初は皆緊張気味でしたが、各テーブルの保育士の方々のリーダーシップで活発な意見交流が行われ、「子どもの笑顔を育むために」という共通テーマを深めることが出来ました。今回のように高校生と大学生、現役の保育士さんをつなぐイベントは珍しく、このような貴重な機会を作っていただいた各務原市子育て応援課の皆様、本当にありがとうございました。

あんな授業を私もできるようになりたい! ~ 小学校算数科の授業参観 ~

2022年11月4日(金)

本学は、小学校教諭(特別支援学校小学部希望者を含む)免許取得を希望する学生に、在学中の早期から学校現場での指導を体験的に学び、大学での「理論」と現場での「実践」を一体的に身に付けることを目的に「学外授業実習」を行っています。

今年度は、各務原市立那加第三小学校を会場校として、本学2年生「子どもサービスラーニング」受講者16名が算数科の授業を参観させていただきました。

授業は、6年生【単元名】比 本時「比の利用」 【授業者】今井優子教諭・河田尚史教諭が公開していただきました。本時は、習熟度別少人数指導の形態で授業が行われ、学生は「どんどんコース」「じっくりコース」のそれぞれの授業を相互に参観することができました。

今井先生、河田先生ともに、指導する児童の実態や学びのスタイルは異なりますが、一人一人の児童に寄り添いながら確かな学力がどの子にも身に付くよう丁寧かつ熱心に授業を進めてみえました。参観した学生は「児童が見通しをもって授業に向かうことで熱心に取り組む姿がみられました。教師は、児童の示す考えをどう授業に活かすかが大切であることを学びました。」「タブレットや電子黒板などのICT機器が活用され、児童がノートの解法を写真で写し、答え合わせをするなど、私が小学生の頃にはなかった学習方法を目にして、本当に授業が進化していることを実感しました。」「児童全体に活気がありハツラツとしていて学びに意欲的な印象を受けました。私もこんなクラスを築けるように、一層大学での学びに力を入れていきます。」など、実際の授業を通して学校教育の現状や、今後の学修への道しるべを感じ取ることができました。

本学では、小学校教育実習を前に、学校現場と連携した「学外実習」や、学校現場などで実践してみえる先生を講師に招いての講話などを積極的に行い、学生が確かな指導力を身に付けて実習、やがては、教師として児童の前に立てるよう工夫した指導を進めています。

保育の魅力紹介学生セミナー開催

令和4年6月21日(火)(9:20~10:50)。

東キャンパス520教室にて岐阜県保育士・保育所支援センター共催による「保育の魅力学生紹介セミナー」が行われました。

子ども発達学科3年生を対象にベテラン1名(本学短大出身)と若手2名(うち1名は本学出身公立園男性保育士)の現職の保育士が来校し、保育士の仕事の魅力、やりがい、大変さ、学生のうちにやっておくべきこと等についてお話ししてくださいました。

3名の保育士さんたちの生き生きとした熱意ある話しぶりに、保育士志望の学生はさらにやる気を高め、迷っていた学生は改めて保育士志望へと気持ちが傾いてきた様子でした。

小学校の授業を参観し現場の先生の指導から学びました。(学外実習)

2021年11月19日(金)、26日(金)

子ども発達学科「子どもサービスラーニング」の授業で、教員免許状取得を目指す2年生等の学生13名が各務原市立鵜沼第三小学校で学外実習を実施しました。

小学校の教科指導や学級経営などについて、学校現場を訪問し、1年、2年、3年、5年、6年生の国語科と算数科の授業を参観しました。鵜沼第三小学校は、電子黒板やタブレット端末を積極的に使った授業が展開され、先進的なICT教育の現状を学ぶことができました。また、先生と児童との温かい人間関係を基本にした学級経営、児童の個人差に対応するきめ細やかな指導・支援、ユニバーサル・デザインの考えを取り入れた教室環境など、現場を訪問することでしか学ぶことのできない数々の実践を体感することができました。

岩井隆史校長先生をはじめ鵜沼第三小学校の先生方、並びに学外実習にご協力いただいた各務原市教育委員会に感謝申し上げます。

本学では、今後も実践力を身に付けるために、現場の学校との連携を積極的に進めていきます。

保育の魅力紹介学生セミナー開催

令和3年11月25日(木)午前中(9:15~12:00)。

東キャンパス635教室にて岐阜県保育士・保育所支援センター共催による「保育の魅力学生紹介セミナー」が行われました。

子ども発達学科1年生を対象にベテランから若手の現職の保育士4名が来校し、保育士の仕事の魅力、やりがい、大変さ、学生のうちにやっておくべきこと等についてお話ししてくださいました。

4名の保育士さんたちの生き生きとした熱意ある話しぶりに、保育士志望の学生はさらにやる気を高め、迷っていた学生は改めて保育士志望へと気持ちが傾いてきた様子でした。

岐阜県教育委員会とコラボ「教職実践セミナー」を開催しました

2021年6月29日(火)

「清流の国ぎふ教師塾〜教職実践セミナー〜」を岐阜県教育委員会と本学が連携して開催しました。教員免許状取得を目指す4年生〜2年生の学生が参加しました。

新型コロナウイルス感染症のため、学校現場での実習や研修が難しい中ですが、少しでも学生に学校教育を体験的に学んでもらうことを願って企画したセミナーです。

当日は、岐阜県教育委員会教育研修課の先生2名から対面形式で次の3点の内容で研修を受けました。

「岐阜県に新規採用された先生のインタビュー」での現場の先生方の生の声により、学生は子どもたちと関わる職に就くことの魅力を十分感じ取ることができました。

講師の先生の実践に基づく「学級担任第一声」の例示は、来年4月から教壇に立つことを目指す4年生や、教育実習を間近に控えた3年生には大変参考になる内容でした。

「教育現場での対応力を身につけるためスキルアップ演習」では、給食指導や読書指導などでの具体的な場面をもとに、子どもたちの主体性を大切にしながら、教師として配慮すべき点や望ましい児童生徒への指導の在り方を学生参加型の研修形式で学ぶことができました。

参加した学生は、当初は緊張気味でしたが、次第に自ら挙手して考えを進んで述べるなど意欲的な姿勢がみられました。教員を目指す者としての意気込みを感じることができました。

本学では、今後も学校現場での実践力を身に付けるために、教育委員会や現場の学校との連携を強化していきます。